Das Forschungsprojekt DisAM zeichnet sich durch einen multiperspektivischen Forschungsansatz aus, bei dem verschiedene Forschungsmethoden eingesetzt werden und die Sichtweise relevanter Akteur*innen wie Werkstattbeschäftigten, Fach- und Leitungskräften aus WfbM sowie Arbeitgebenden des allgemeinen Arbeitsmarktes in den Blick genommen wird. Aus den Daten der Erhebungen wird im Ergebnis ein Strategiekonzept für die selbstbestimmte Arbeitsmarktqualifizierung mithilfe digitaler Bildung entwickelt.

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die eingesetzten Forschungsmethoden.

GRUPPENDISKUSSIONEN

Im DisAM-Modellprojekt werden in sechs „Werkstätten für behinderte Menschen“ (WfbM) in fünf Bundesländern Gruppendiskussionen mit Beschäftigten mit Behinderung durchgeführt. Die Beteiligten diskutieren dabei zu den folgenden Themenbereichen:

- Zugang zu digitalen Endgeräten

- Medienerfahrungen

- Qualifizierungsbedarfe und digitales Lernen

- Erfahrungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und Einstellungen zum Übergang

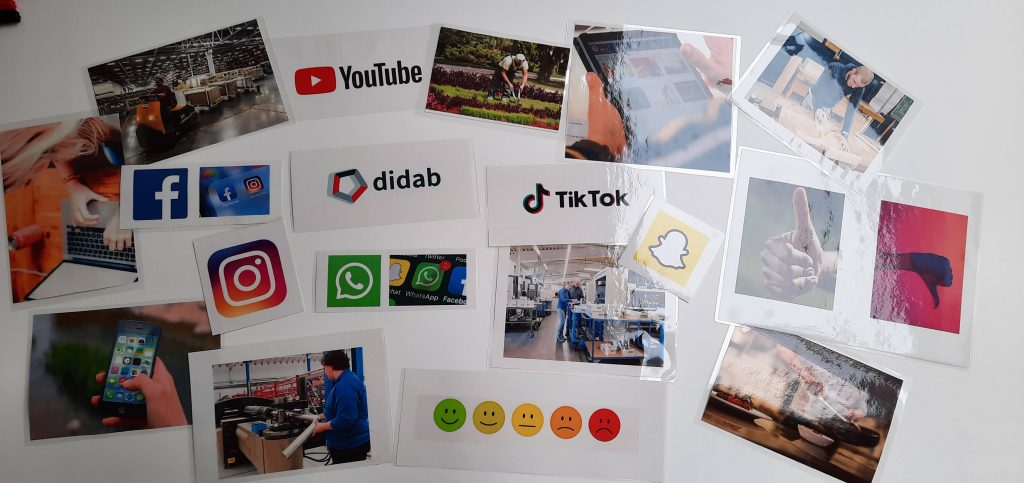

Anhand eines Leitfadens mit Fragen in einfacher Sprache moderieren die Forschenden die Gespräche und achten darauf, dass sich alle Beteiligten einbringen können. Mithilfe von Bildkarten werden die Themen nach Bedarf bildlich unterstützt. Fachkräfte vor Ort sorgen dafür, dass ein sicheres Umfeld mit vertrauten Personen geschaffen wird und auch im Nachhinein noch Fragen zu den diskutierten Inhalten gestellt werden können.

NETZWERKANALYSEN

Wie sich im Vorgängerprojekt „diBa-Modellprojekt zur Entwicklung und Implementierung digitaler Bildungsangebote“ zeigte, sind Kontakte im Sozialraum ein wichtiger Gelingensfaktor, wenn es um den Übergang von einer WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geht.

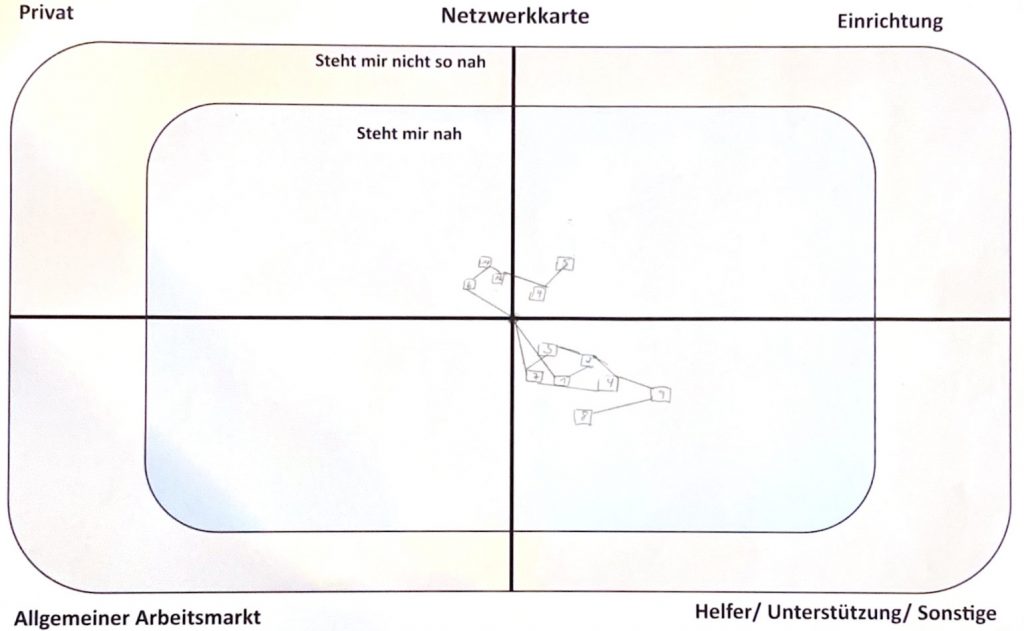

Im Forschungsprojekt DisAM soll daher näher beleuchtet werden, welche Netzwerke zum Sozialraum der Werkstatt und bei den Beschäftigten selbst vorliegen, die einen Arbeitsmarktübergang potentiell fördern können. Um dies zu untersuchen, werden Netzwerkanalysen mit Beschäftigten und Fachkräften der Werkstätten durchgeführt. Anhand der entstehenden Netzwerkkarten (siehe Abbildung) und gezielten Fragen zum persönlichen Umfeld wird das Netzwerk der Beteiligten erfasst.

Die Kontakte der Beschäftigten werden auf den Netzwerkkarten den Bereichen „privat“, „Kontakte innerhalb der Einrichtung/WfbM“, „Kontakte zum allgemeinen Arbeitsmarkt“ und „Kontakte zu sonstigen Personen/Unterstützer*innen“ zugeordnet.

In den Netzwerkkarten der Fachkräfte wird der Bereich der Kontakte zum allgemeinen Arbeitsmarkt ergänzt um mögliche Kontakte zu Kooperationspartner*innen.

Neben den Netzwerkkarten werden außerdem die Sozialräume der Beschäftigten und Fachkräfte in einer Liste erfasst, die Aufschluss darüber geben, an welchen (halb-)öffentlichen Orten Kontakte stattfinden und Begegnung ermöglicht wird.

EXPERT*INNEN-INTERVIEWS

Auch mit Arbeitgebenden des allgemeinen Arbeitsmarktes werden Expert*innen-Interviews durchgeführt, die die Perspektive der Betriebe und Firmen auf die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung aus einer WfbM beleuchten. In einstündigen Interviews werden die Erfahrungen in der Übergangsgestaltung und Integration von Menschen mit Behinderung aus einer WfbM geteilt, Herausforderungen, Vorteile und Erfolge der Arbeitsmarktintegration thematisiert sowie Verbesserungspotentiale ermittelt. In den Interviews fördern offene Impulsfragen ein freies Erzählen. Ein Leitfaden sorgt für eine annähernde Vergleichbarkeit der Gespräche und bietet zugleich den Raum für neue Aspekte. Mit Verständnis- und Vertiefungsfragen können einzelne konkrete Inhalte näher beleuchtet und besondere Aspekte hervorgehoben werden.

ARBEITGEBENDEN-INTERVIEWS

Auch mit Arbeitgebenden des allgemeinen Arbeitsmarktes werden Expert*innen-Interviews durchgeführt, die die Perspektive der Betriebe und Firmen auf die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung aus einer WfbM beleuchten. In einstündigen Interviews werden die Erfahrungen in der Übergangsgestaltung und Integration von Menschen mit Behinderung aus einer WfbM geteilt, Herausforderungen, Vorteile und Erfolge der Arbeitsmarktintegration thematisiert sowie Verbesserungspotentiale ermittelt. In den Interviews fördern offene Impulsfragen ein freies Erzählen. Ein Leitfaden sorgt für eine annähernde Vergleichbarkeit der Gespräche und bietet zugleich den Raum für neue Aspekte. Mit Verständnis- und Vertiefungsfragen können einzelne konkrete Inhalte näher beleuchtet und besondere Aspekte hervorgehoben werden.

DIGITALE TRIALOGE

In dem vom DisAM-Team moderierten Austauschformat „Digitale Trialoge“ diskutieren Vertreter*innen der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte sowie einer Genossenschaft der Werkstätten, Fach- und Führungskräfte der Werkstätten und Arbeitgebende gemeinsam über das Thema Übergang von der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Die in drei Bundesländern stattfindenden Online-Treffen ermöglichen in je zwei Terminen den vertiefenden Austausch über Förder- und Hemmfaktoren der Inklusion am Arbeitsmarkt und die Verständigung über die unterschiedlichen Perspektiven hinweg. Es wird der Frage nachgegangen, warum nur wenige Menschen von der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln, welche Rolle dabei die Außenarbeitsplätze spielen und was passieren muss, damit mehr Menschen aus einer Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln.