Im Gegensatz zum „freien Spiel“ mit LEGO® ist LSP strukturiert gestaltet. Diese Struktur wird von den Lehrenden gewährleistet, die zum einen die Veranstaltung planen und zum anderen während der Veranstaltung die Rolle von Facilitator*innen einnehmen.

Generell wird von der Lehrperson eine zentrale Problemstellung ausgewählt, durch die eine Kompetenz entwickelt oder ein Inhalt vermittelt werden soll. Die Studierenden bearbeiten diese nach einem anfänglichen Skill-Building durch mehrere, aufeinander aufbauende Baustufen. Eine Baustufe wird dabei durch einen konkreten Bauauftrag eingeleitet und beinhaltet eine Iteration des Kern-Prozesses. Innerhalb einer Baustufe können verschiedene Modelltypen eingesetzt werden, die im LSP aufeinander aufbauen: Einzelmodelle, Gruppenmodelle und Systemmodelle.

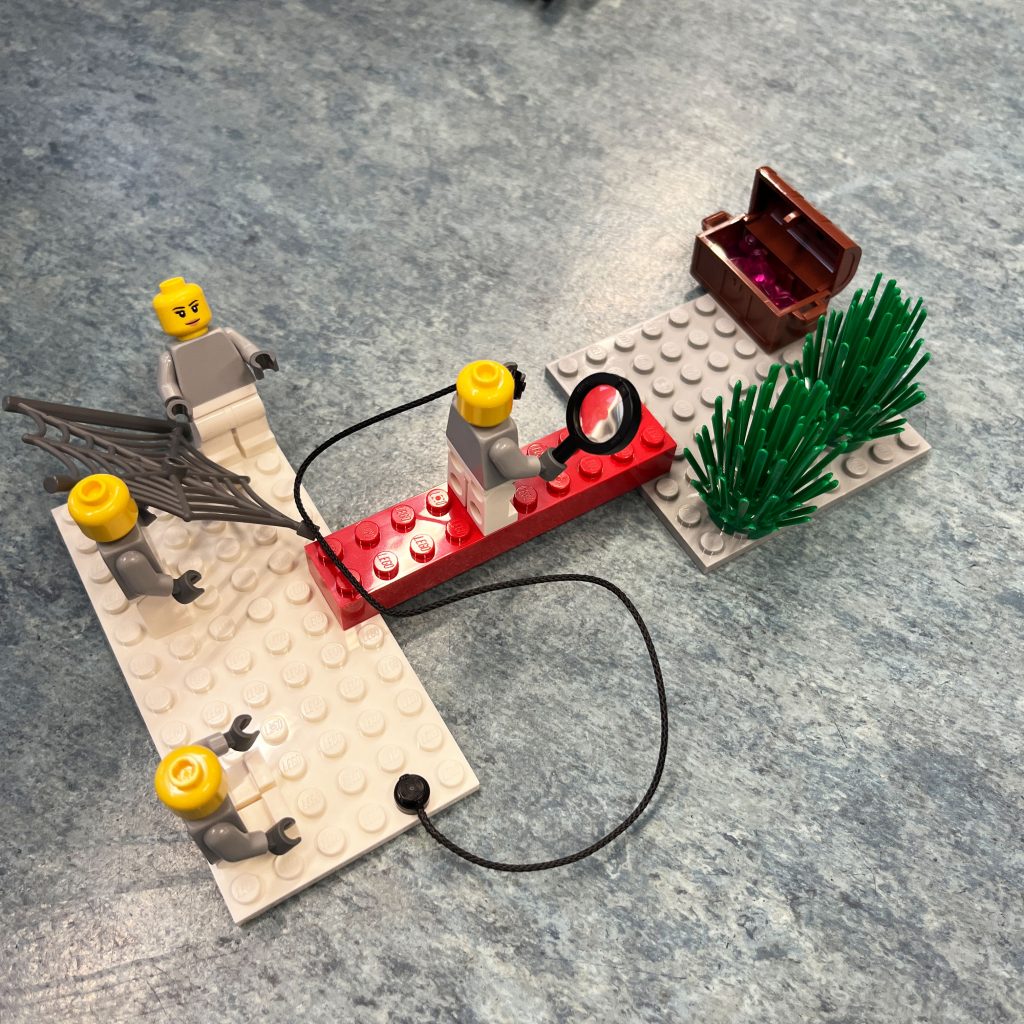

Einzelmodelle: Jede Person baut eigenständig ein Modell und entwickelt dazu eine Geschichte. Danach wird diese in der Gruppe geteilt und über konkrete Anschlussfragen reflektiert (siehe Reflexionsfragen). Dieser Modelltyp ist essentiell, um jeder Person eine individuelle Auseinandersetzung mit der Problemstellung zu ermöglichen.

Gruppenmodelle: Die Gruppe baut zusammen ein Modell und entwickelt dazu ein gemeinsames Narrativ. Es empfiehlt sich, Gruppenmodelle nie ohne vorherige Einzelmodelle zu bauen. Dadurch wird die Beteiligung am Prozess intensiviert, da zuvor jede Person die Chance hatte, eine eigene Perspektive zu entwickeln. Außerdem können so direkt Segmente aus den Einzelmodellen verwendet und neu arrangiert werden. Während der Konstruktion eines Gruppenmodells gilt: Bauen statt Reden – wer eine Idee hat, sollte sie konkret am Modell umsetzen und erst dann (oder währenddessen) darüber sprechen. Es sollte vor allem darauf geachtet werden, dass am Ende jeder Teil des Modells bedeutsam ist und keine Verdopplungen vorliegen. Die Phase des Teilens entfällt hier (außer es werden Ergebnisse von Teilgruppen in eine Großgruppe getragen), da bereits während des Bauens kommuniziert wird. Die Reflexion ist allerdings essentiell, um mit gezielten Fragen Klarheit und Konsens in der Gruppe zu schaffen und das Modell zu evaluieren. Gruppenmodelle können auch durch Methoden wie Stick-Voting angereichert werden, um besonders wichtige Elemente zu kennzeichnen und für die weitere Bearbeitung die Komplexität des Modells zu reduzieren.

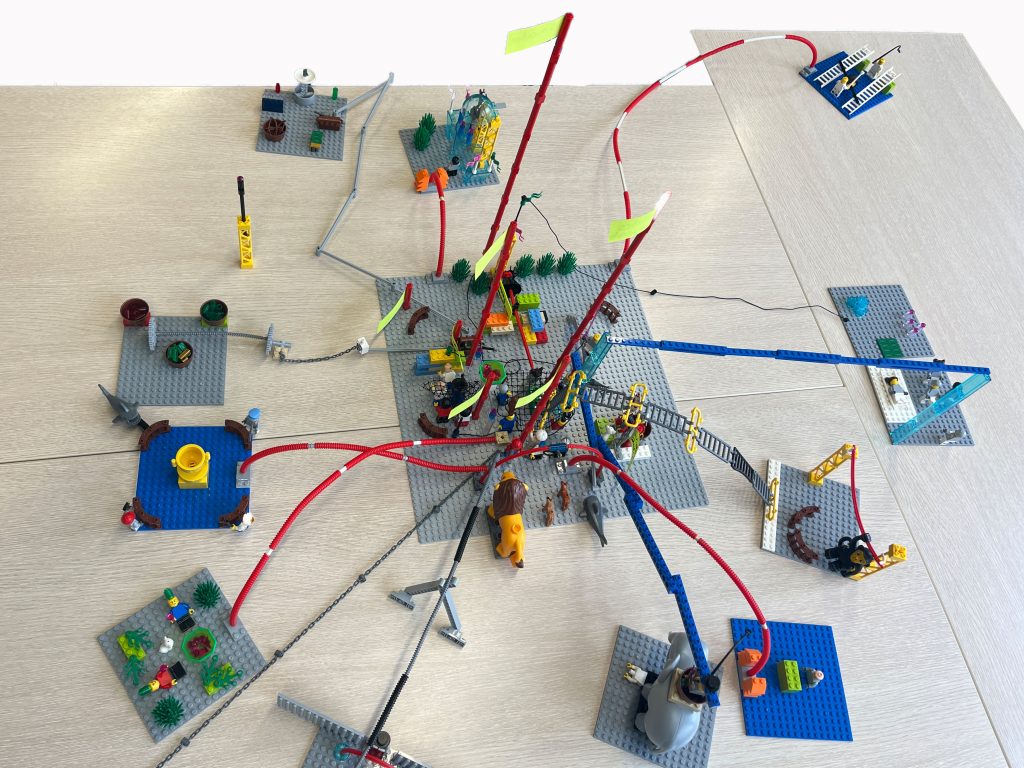

Systemmodelle: Hier erweitert die Gruppe das Gruppenmodell und erhöht die Komplexität z. B. durch äußere Einflussfaktoren oder Verbindungen zu anderen Systemteilen. Diese werden zunächst durch Einzelmodelle abgebildet und dann – auch durch LEGO® (insbesondere das Connections-Kit eignet sich hier) – mit dem Gruppenmodell verbunden, wobei die Verbindungsarten auch verschiedene Bedeutungen tragen können.

Welche Modelltypen sinnvoll und durchführbar sind, muss konkret an den Lernzielen (und somit den Fragestellungen) der Veranstaltung sowie den räumlichen und zeitlichen Rahmenbedingungen ausgerichtet werden. Bis zur Stufe des Systemmodells zu kommen, erfordert viel Zeit und ist nicht in einem Vorlesungsblock machbar. Eine Orientierung können die Beispielabläufe geben.